-

脱水、口腔内の乾燥に注意

こんにちは。歯科衛生士の鈴木です。

暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今日は唾液の働きと口腔乾燥予防・対策についてお話します。

水分は健康維持や口腔内環境悪化を防ぐために欠かせないものです。

唾液の99.5%は水分、残りの0.5%は無機成分としてカルシウム、リン酸、ナトリウムなど、有機成分としてムチンや抗菌・免疫物質などが含まれています。

成人の唾液分泌量は1日に約1000~1500mlと言われています。

✨唾液の働き✨

◆湿潤作用

唾液に含まれる水分のほか、ムチン※という成分が潤いを保つことに関わっています。

※ムチンはたんぱく質の一つです。唾液の水分と一緒に口の中全体を覆って粘膜を保護したり、湿潤作用や潤滑作用などに関与したりしています。

◆抗菌・免疫作用

健常な口の中にいる菌のバランスを維持することで、口の中の環境を保ったり、外からの細菌の侵入を防いだりして、体を守っています。

◆自浄・洗浄作用

分泌された唾液が、食べかすや汚れを洗い流します。

口の中をきれいに保つことで口臭を抑えています。

◆潤滑作用

口の中で唾液とまざり、唾液に含まれる水分やムチンなどの成分が食べ物をやわらかく、滑らかにして飲み込みやすくします。

◆粘膜保護・修復作用

唾液の中の水分やムチンが潤いを保ち、滑らかな状態を保つことで口の中の粘膜を保護し、成長因子というタンパク質が傷ついた粘膜を治します。

◆溶解・味覚作用

食べ物が唾液と混ざることで味を感じることができます。

◆消化作用

唾液にはデンプンを分解する酵素が含まれています。よく噛んで食べ物と唾液が混ざることで、食べ物をやわらかくして胃での消化を助けます。

◆緩衝作用・虫歯予防・再石灰化作用

食事によって口の中が酸性になると歯が溶けて虫歯になりやすくなりますが、唾液の成分である重炭酸イオンという物質がその酸を中和します。また唾液に含まれるカルシウムやミネラル成分は、酸によって溶けた歯の修復に関わっています(再石灰化)。

これらの作用によって虫歯予防につながります。

その他

唾液の量は体の中の水分量と関係していて、口や喉の渇きを感じることで水分補給を促して体の水分量のバランスを保つ役割があります。また、唾液の中には体から出された不要な成分(血液の成分や薬が分解されたものなど)も含まれています。

⭐唾液分泌を高めるために

●喉の乾きを感じる前にこまめに水分補給をする

ノンカフェインの糖分を含まない水かお茶がオススメ

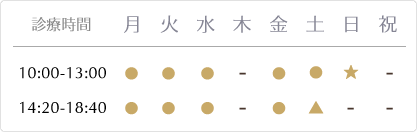

●唾液腺マッサージをして唾液の分泌を促す

●よく噛んで食べる

●よく話し、笑い、筋肉を動かすことにより唾液腺に刺激を与える

●鼻呼吸をする

当院ではお口の中の環境を整えるために、だ液線を刺激するマッサージの方法などもお伝えしています。お気軽にお尋ねください。

皆さまのご来院をお待ちしております。

-

なるべく神経(歯髄)を取らないようにする手法

こんにちは院長の岩永です。今回は、なるべく神経を取らないようにする工夫について話したいと思います。

虫歯が大きくなると、歯髄が炎症を起こし眠れないほど痛くなることがあります。この時は、神経を取らないと痛みは引いてきません。しかし、稀に、虫歯が大きくとも痛みがないときがあります。このとき、歯科医師は、今まで痛みがなかったかもしれないが、治療することによって痛みが出てしまい神経を除去する可能性があることを説明します。患者さんに同意を得てから治療しますが、ガンガン削るのではなく、なるべく歯髄に刺激を与えないように繊細に削るよう細心の注意を心がけます。

私がしている工夫として

①タービン(高速回転切削機械)を用いない

②5倍速(タービンよりも回転数が少ない)を用いる

③次亜塩素酸、過酸化水素水、エキスカベータ(手用の虫歯除去器具)を用いる

④深い窩洞に対応したセメントを用いる

①はタービンを歯髄近くでもちいると、摩擦熱が強く刺激するため、痛みが出てしまう可能性が高くなります。

②は、タービンより低速回転で削るので、摩擦熱を抑えられます。

③は、次亜塩素酸で有機質(虫歯で軟かくなっている部分)を溶かし、過酸化水素水で殺菌します。時間はかかり ますが痛みが出にくい手法です。

④水酸化カルシウム系のセメントを用いると予後がいいです。

③、④は本来ならば、自費治療とし扱う治療法ですが保険治療でおこなっております。3mix法などは、虫歯を残して薬で進行を止めますが、大臼歯など強く咬合力がかかるところは割れてしまうのであまり有効な治療とはいえません。

-

義歯性口内炎について

歯科助手の三浦です。

入れ歯は、天然の歯と同様に、毎日のメンテナンスが大切です!

入れ歯の洗浄をサボったり、合わない入れ歯を使いつづけていると『義歯性口内炎』を起こすことがあります。

■義歯性口内炎の2つの原因

1, 入れ歯の不具合でお口の粘膜が傷つき炎症を起こす

口腔内の粘膜が入れ歯によって圧迫されたり擦れたりして痛いのを我慢して使い続けたケースです。

食べ物を噛むときに歯にかかる力が歯茎全体に分散されず、ある部分にだけ強い力がかかっていたり、

入れ歯と歯茎の間に隙間があってぴったりとついていない場合などがあります。2, 入れ歯の清掃が不十分で菌が増殖して炎症を起こす

入れ歯の裏側に歯垢(プラーク)がつき、そこに菌が増殖して口内炎を引き起こすケースです。

■義歯性口内炎の予防

最初はお口に合っていた入れ歯でも、歯茎がやせてきて合わなくなることがあります。

入れ歯が合わないと感じたら、そのままにせず、歯科医院で調整してもらいましょう。食後・就寝前は入れ歯をはずして、丁寧に清掃します。

歯と歯の間やバネの部分はとくに汚れがたまりやすく、菌が棲みつきやすいので

念入りに洗いましょう。

入れ歯用の洗浄液を併用するとより効果的です。もちろん入れ歯だけでなく、残っているご自分の歯もしっかりと磨いてくださいね✨

◎入れ歯の作製・修理・調整など

ご要望がございましたら

遠慮なくご相談ください!! -

Instagram始めました

インスタグラム始めました!院内の様子やイベントなどを投稿していきたいと思っております。

HPトップページ中段にありますので、たまに見ていただけたらうれしいです。

-

酸蝕症について

歯科衛生士の猪又です。

今回はむし歯ではないのに歯が溶けてしまう病気

『酸蝕症(さんしょくしょう)』

についてお話しします。酸蝕症という名前を聞いたことがありますか?

虫歯は、むし歯菌が出す酸によって歯が溶かされていきます。

それに対し、酸蝕症は

お口に入る酸性度が高い飲み物や食品によって化学的に歯が溶けてしまう事をいいます。

歯はカルシウムの一種で出来ているため、酸性度の高い飲食物に長時間触れることで

表面のエナメル質や象牙質が溶かされてしまい、

しみる症状や、

歯の根元のむし歯になったり、歯の表面にヒビが入ったりする場合もあります。

⭐︎酸蝕症を防ぐためには

・ダラダラ食べたり飲んだりしない

・酸性度の高い飲み物はストローを使って飲む

・唾液腺のマッサージやよく噛み唾液の分泌を促す

・食後のうがい、歯磨きをきちんと行う

・フッ素を用いる

などといった対策が効果的です。

酸蝕症は、定期的に歯科医院で歯の健康状態をチェックしてもらうことで

予防できるので、ぜひご来院ください。

-

口腔癌になるリスクを減らす!

皆さま、こんにちは!

歯科衛生士の鈴木です。

本日は、口腔癌のリスクと予防についてお話いたします。

「口腔がん」とは・・・

口の中全体を口腔と言い、ここにできるがんの総称。

日本では年間約6000人がかかり、

約3000人もの方が死亡しているとされています。

〈主な原因〉

喫煙、飲酒

〈その他の原因〉

・合わない入れ歯や被せものの慢性的な刺激

・虫歯の放置

・お口の清掃不良

・栄養不足

〈予防と対策〉

口腔がん予防のために,生活習慣を見直したり,お口のなかのリスク因子を減らしましょう。

• たばこ,お酒を控える。

• 偏食せず,栄養バランスのとれた食事をする。

• 歯みがき,うがいなどを習慣化し口腔内を清潔に保つ。

• 合わない入れ歯,治療していないむし歯などの尖った部分,壊れたかぶせものなどは放置せず,治療する。

定期検診で口腔内の細菌数を減らし、お口の健康を維持するためのメンテナンスを行いましょう✨

-

洗口液について

歯科衛生士の長谷川です。

最近、よく患者さんに洗口液は使った方がいいのか、

またどんなものが良いかなど聞かれることが多くありましたのでお 話ししたいと思います。 虫歯や歯周病は細菌の集合体であるバイオフィルムによって引き起

こされる病気です。 バイオフィルムは菌体外マトリックスという一種のバリアで包まれ ているため、 薬が浸透しにくく、洗口液の効果は低いと言われることがありま す。 確かに洗口液だけでバイオフィルムの奥底にいる細菌を死滅させる

ことはできないため、 やはり歯磨きで物理的にバイオフィルムを破壊することが必要にな ります。 しかし、洗口液を使用するだけで、

歯磨きをしなくて良いと記してある洗口液はありません。

洗口液はあくまで歯磨きの効果を補う、補助的な役割のものとして考えるといいと思います。そして、 歯磨きの効果を補うものとして洗口液は十分効果があるものだとい えます。 虫歯や歯周病を予防するために積極的に活用していくべきだと思い ます。 洗口液には様々な種類があり、その効果もそれぞれ違いますが、

配合されている抗菌剤の性質によって、 大きく2つに分類することができます。 イオン系抗菌薬を配合したものと非イオン系抗菌薬を配合したもの があります。 イオン系抗菌薬は、

歯の表面やバイオフィルムの表面に付着し持続的に抗菌効果を発揮 するというメリットがあります。 しかしバイオフィルムの中には浸透しにくいというデメリットがあ ります。

イオン系の洗口剤にはガムデンタルリンスやモンダミンなどがあります。当院で取り扱いのあるSPTメディカルガーグルやネオステリングリーンもそうです。非イオン系抗菌薬は逆に、

バイオフィルムに浸透しやすいメリットがありますが、 効果が持続しにくいというデメリットがあります。

非イオン系の抗菌薬にはポピドンヨードやリステリンなどがあります。 一長一短でどちらがいいとはなかなか言えないのですが、

いずれにしても洗口液は虫歯や歯周病を予防するための有効なツー ルと言えることは間違いないと思います✨ こちらを参考に歯磨きの効果を補うものとしてプラスしてみてはい

かがでしょうか。 -

話題の歯ブラシ紹介

歯科衛生士の猪又です。

今回は当医院で新たに販売しております、

テレビや雑誌、SNSで話題の歯ブラシをご紹介します。

その名も

「CURAPROX(クラプロックス)歯ブラシ」

です。

こちらの歯ブラシは、オーラルケアには非常に厳しい基準があるスイス製のもので、世界各国で販売されている人気の歯ブラシです。

クラプロックス歯ブラシ最大の特徴は、

柔らかくて高密度な毛先。

毛先は超極細毛を使用しており

植毛本数は通常の歯ブラシの5倍〜10倍!!

また、通常の歯ブラシのナイロン毛ではなく、

独自のファイバー毛を使用しているため

通常の歯ブラシでは1ヶ月程で交換するところ

約3ヶ月間使用できます!

この超極細毛と圧倒的な植毛本数が、歯ぐきをまったく傷つける事なく、歯ぐきの溝や歯と歯の間に深く入り込み、

他の歯ブラシに比べて30〜40%も多く歯垢を取り除くことができます。

また、歯茎のマッサージにもなるため、歯茎の活性化や歯周病、知覚過敏の方にもオススメです。

口の中に入れた瞬間、一般的な歯ブラシと当たり具合が全然違い、歯茎が優しくマッサージされるのでとても気持ちよいです。

磨き上がりも歯の表面がツルツルになります。

柄や毛先が鮮やかなカラーリングで、

カラーバリエーションも豊富です。

毎日使うのが楽しくなる歯ブラシです。

是非お試しください!

-

メタルタトゥーの鑑別と除去

こんにちは、院長の岩永です

今回は、メタルタトゥーの鑑別と除去した症例をご報告いたします。

1例目はメタルタトゥーが気になるとのことで来院された患者様ですが、これはブラックマージン(歯肉と補綴部の段差が黒っぽくみえる)が原因で、メタルタトゥーが原因ではない症例でした。患者様に説明し、かぶせ物だけを取り替えました。

治療期間 3回 材質 e-maxオールセラミックス 治療理由 上顎1審美障害のため。 費用 93,500円 (税込み) 治療内容

リスク

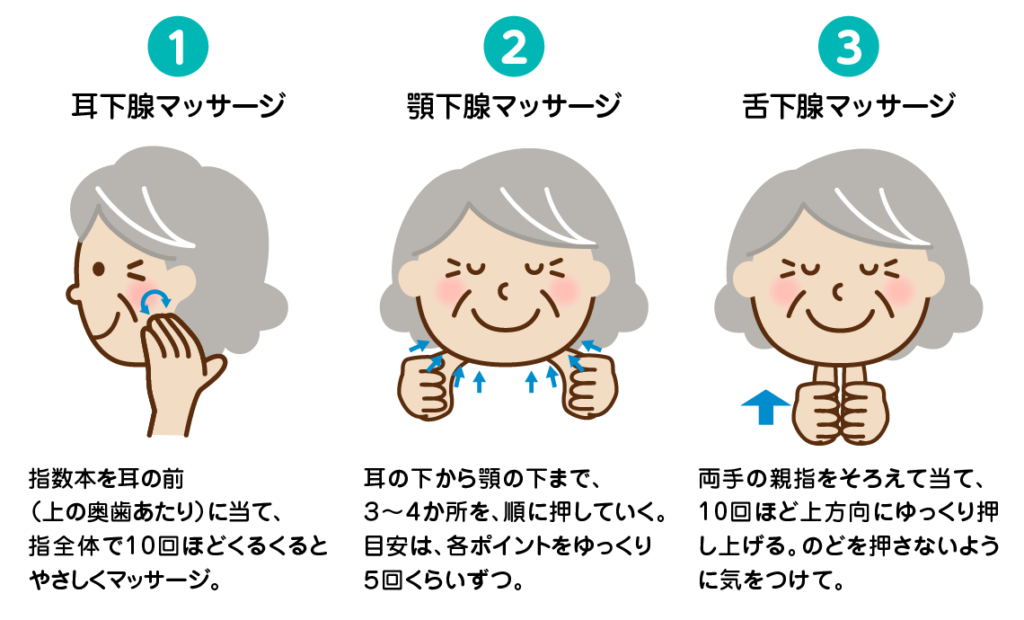

副作用セラミック治療の治療内容・リスク・副作用はこちら 2例目は、メタルタトゥーの症例です。

右上1,2,3番間の歯肉に金属が溶出しています。上1,1,2はメタルコアと硬質レジン前装冠が装着されております。

メタルコアをファイバーコアに、前装冠をオールセラミックに変更して、メタルタトゥーをレーザーにて消していきました。多少は、残ってしまいますがほとんど目立たなくなり、患者様も満足されました。

治療期間 6回 治療内容 CO2レーザー照射によるメタルタトゥーの除去、セラミック治療 治療本数 3本 費用 メタルタトゥー 33,000円×3歯、ファイバーコア19,800円×3 セラミッククラウン 93,500円×3 治療内容

リスク

副作用歯肉が薄い場合は、歯肉退縮の可能性がある -

新発売!型取り不要のホームホワイトニング

こんにちは 歯科助手の三浦です。

先月発売の『オパールエッセンスGo』

当医院でも販売開始いたしました!■オパールエッセンスGoとは…

既成のトレーにホワイトニングジェルが入っており、口腔内の体温によって歯列に合わせ形が変形する、新しいタイプのホームホワイトニングです。

メリット1 すぐに始められる

従来のホームホワイトニングは

トレーの型取りをし、後日受け取りに来なければなりませんでしたが、

『オパールエッセンスGo』は当日お持ち帰りいただき、すぐにホワイトニングを開始できます。メリット2 歯の形が変わっても使える

虫歯治療をして歯の形が変わってしまうと、トレーが合わなくなり作り直さなければならないことがあります。『オパールエッセンスGo』は毎回お口に合わせて使用するので、治療後もそのまま使えます。メリット3 濃度が濃い

従来のホームホワイトニングは過酸化尿素10%

『オパールエッセンスGo』は過酸化水素6%(過酸化尿素17%相当)濃度が濃いので1回の時間も短くて済みます(装着目安時間90分。従来のものは120分。)

メリット4 管理がラク

トレーに毎回ジェルを注入する必要もなく、使い捨てなので使用後のお手入れも不要で、とてもラクです。いかがでしたか。こんなにたくさんメリットがある新しいホームホワイトニング

院長が実際に使ってみたところ、歯が白くなるだけでなく、使用後「歯のツルツル感」が継続するとのことです。

現在、新発売キャンペーンとして

販売価格22000円(税込)のところ、令和4年1月末まで19800円(税込)で販売しております。(上下10回分のトレーが入っています。)この機会にぜひお試しください!^ ^

-

仮歯のまま放置しておくとどうなる?

歯科助手の三浦です。

今回は、仮歯のまま治療を中断するとどんなトラブルが起こるのか、お話ししたいと思います。

大体の患者さんは治療が完了するまでしっかり通院してくださるのですが、

「仮歯と言われたけど、形も色も問題ないし、安上がりだからこのままでいいや」と、

来院されなくなってしまう方がときどきいらっしゃいます。

仮歯は「とりあえずの歯」です。

そのまま放置してしまうと、治療開始前よりトラブルが大きくなってしまうこともあります。起こりうるトラブルをいくつかご紹介します。

トラブル1 いつ外れるかわからない

仮歯はその後の治療で外すことを考慮して、通常よりも弱い接着剤でとめています。

そのため食事中などに突然取れたり、割れたりすることがあります。トラブル2 むし歯になる

仮歯は外すことが前提のため、何ヶ月も経過すると徐々に接着剤が溶けてしまい、その隙間からばい菌が入り、むし歯ができる原因となります。トラブル3 色が変色してくる

仮歯の材料に使われているレジン(樹脂)はやわらかく、水分などと一緒に汚れも吸収してしまいます。

はじめは綺麗に見える仮歯でも長期間使っていると、変色して見た目が悪くなってしまいます。トラブル4 すり減るのが早い

仮歯に用いられる材料は、最終的に取り付ける補綴物よりやわらかい材料でできているため、特に奥歯はすり減ってしまいます。それによって噛み合わせが変化すると、作製した補綴物が合わなくなり、それまでの治療が無駄になってしまいます。トラブル5 口臭を引き起こす

仮歯についた汚れや、接着剤が溶けてできた隙間に入りこんだ汚れから臭いが発生し、口臭の原因になります。治療が後戻りし、結果的によけいな費用と時間がかかってしまう、ということにならないためにも、

治療が完了するまでしっかり通院しましょう!型を取ってから1ヶ月以上来院できない場合は、治療前にあらかじめ先生にご相談ください。

-

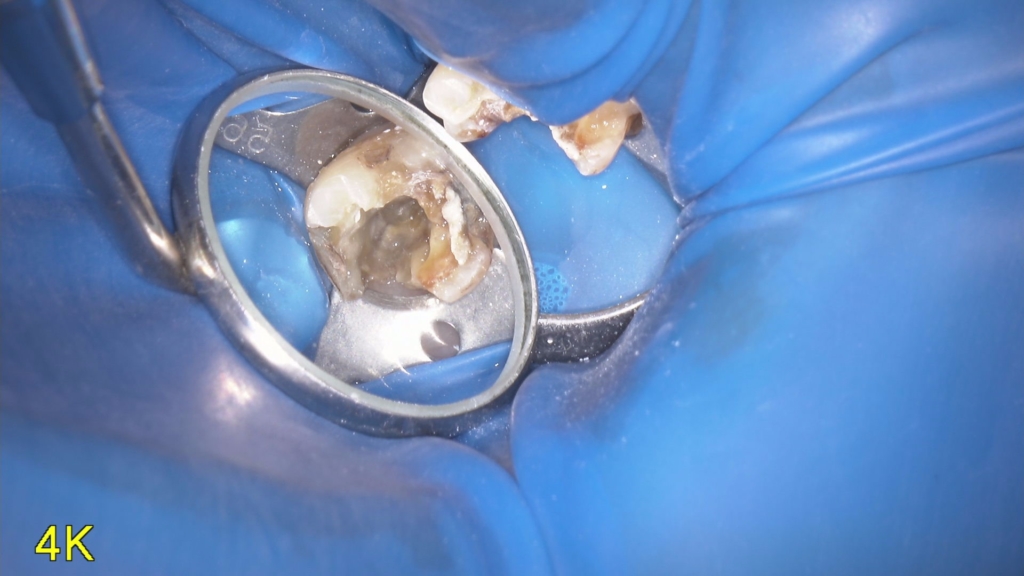

マイクロスコープ

こんにちは、院長の岩永です。今回はマイクロスコープに関してお話ししたいと思います。

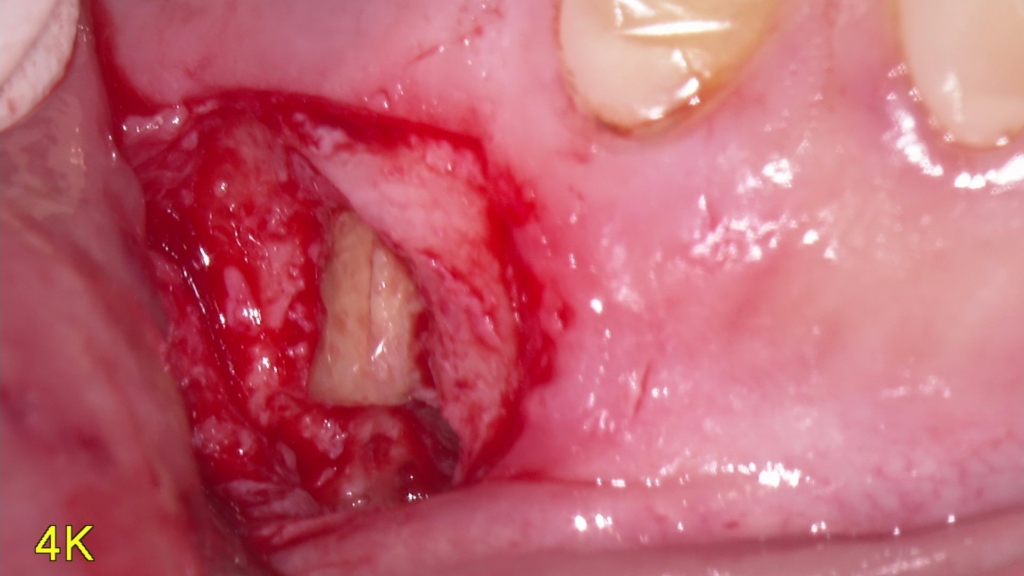

当院では、外科手術、精密根管治療時にマイクロスコープを用いております。当院のマイクロスコープの特長として最高倍率80倍まで拡大可能であり、4K画像では細部まで鮮明に映し出すことが可能です。80倍まで出せる製品は中々ございません。

外科手術時には、腫瘍、不良肉芽の取り残しがないか、歯根に破折がないかなどをみます。精密根管治療時には,根管口の確認、清掃状態を確認します。

1.嚢胞摘出時 歯根破折確認

2.根管口明示 (ラバーダム装着)

-

磨き残しのチェックしてみませんか?

歯科衛生士の長谷川です。みなさんは磨き残しのチェックをしたことはありますか?

歯科医院や学校、ご自宅などで歯に染め出し液をつけて赤く染まったところを磨いたことがあるのではないでしょうか。お口の中をきれいに磨いたつもりでも染め出し液で染めてみると磨

き残したプラーク(歯垢)がかなり染まってしまった! そんな経験のある方も多くいると思います。 『染め出し』はご自分の苦手なところを目でみてはっきりとわかるようにしてくれます。

多くの方が使ったことがあるのは単色の赤く染まる『染め出し』

が多かったと思いますが、 今回ご紹介する染め出しは3色に染まります!

この染め出しで染め出されるプラークは下記の3つがあります。

①新しいプラークはピンク色に染まります。新しく作られたプラークで、

①新しいプラークはピンク色に染まります。新しく作られたプラークで、朝や昼の歯磨きで磨き残してしまった部分です。 ②古いプラークは青紫色に染まります。作られてから2日ほどたったプラークで、

常に磨き残しやすい部分となります。 ③酸を生産しているプラークは水色に染まります。

虫歯菌が増殖し酸を作り始めており現在進行形で歯を溶かしている 可能性が高いです。 虫歯になってしまうリスクの高いプラークです。 この染め出しは磨き残しを確認するだけでなく、

色が違うことで虫歯リスクや歯磨きの苦手な部分もわかります。 染め出しはご自身の歯の磨きにくい場所の確認やお子さまの歯磨き

方法の改善、 矯正中できちんと磨けているかのチェックするなど色々なことに使 えます。 自分の歯の汚れを意識して歯磨きすることはキレイな歯を手に入れ

られる近道となります。 この新しい染め出しでチェックしてみたい方は是非お声掛け下

さい! -

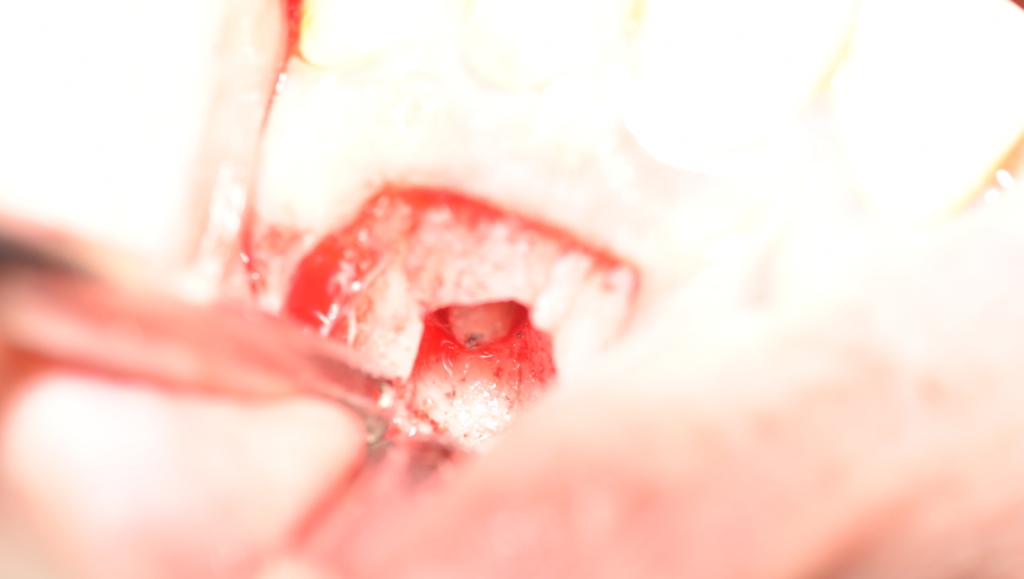

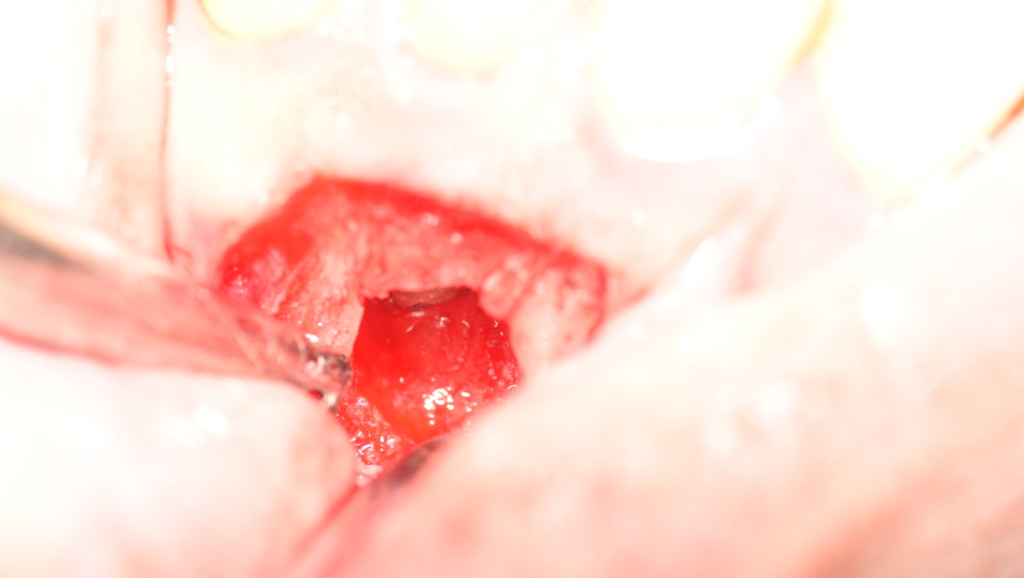

歯根嚢胞摘出と歯根端切除

こんにちは院長の岩永です

今回は、歯根端切除術に関してお話ししたいと思います

歯の神経を除去した後、何らかの原因で根の先端部分に細菌がたまり膿んでしまうことがあります。痛みが出る場合もありますし、無痛性の場合もあります。基本は、再根管治療をおこないますが、嚢胞の大きさや、根の状態をみて外科的に手術をしなければならないことがあります。

今回は歯根端切除術症例がございますので参考にしていただければと思います。

①嚢胞除去

②歯根を明示

③根尖部を切除

嚢胞が3歯以上またがる場合は、局所麻酔のみでは厳しいときもありますので、大学病院を紹介いたします。嚢胞が大きく死腔も大きくなる場合はペンローズドレーンを挿入し、排膿路、洗浄路を確保します。骨が再生するまで約半年は経過を観ていきます。

-

ホワイトニング効果の個人差

こんにちは、院長の岩永です。今回は、ホワイトニングの症例をお見せしたいとおもいます。ネットにでてくる症例はほとんどが顕著に明るくなっているものが多いですが、実際は、特にオフィスホワイトニングは効果に個人差があります。すごく白くなるケース、白くなりにくいケースや、まだらに白くなるケース、ホワイトスポットが強調されるケースなど、当院のスタッフは経験豊富で、ある程度の起りうることは施術前にお話ししますが、実際施術してみてからわかることもあります。対策としては、作用の違いからホームホワイトニングも取り入れるとかなりきれいに仕上がってきますので、できればデュアルホワイトニングをおすすめしております。(下記、関連ブログ参照)

当院のオフィスホワイトニングの特長

①痛みの緩和 知覚過敏抑制剤を混ぜているのでしみにくい。

②安全性 国家資格を持つ歯科衛生士が担当する。 歯科医師がいるので、緊急時でも対応できる。

③即効性 施術直前に薬剤を調合するので濃度が高い状態で塗布できる。何度も通う必要がない

④個室診療 周りを気にせずにゆったり緊張することなく施術可能

⑤審美相談 審美治療豊富な歯科医師がいるのでホワイトニング後の補綴物の相談ができる

下記症例はすべて1日で15分照射2回で、オフィスホワイトニング施術直前と施術直後の写真です(当院では、ほとんどの場合このあとにホームホワイトニングを自宅でおこなっていただいておりますので、もう少し色がきれいに明るく仕上がります)加工など、修正はいっさいございません。

*以下の画像は分かりやすいように、少し暗めのものをだしております

1.標準的なケース A3(暗く見えますが平均的な日本人の明度)からA1まで変化 当院の薬剤を用いれば少なくともこのくらいは効果が出ます。写真はないですが、このあとにホームホワイトニングを用いることによって白さの維持と均一性が出てきます。

2.結構白くなったケース A3からB1 2,3割の方がこのくらいまで白くなります。このあとにホームホワイトニングを用いることによって白さの維持と均一性がでてきます。

3.ホワイトスポットが強調されるケース 左上2,3番の切端部 元々、ホワイトスポットがある方は強調される場合はがございますが、全体が明るくなることで反射して目立ちにくくなることもございます

4.ホワイトバンドが出現したケース(事前に予測できていたので、ご了承されてから施術。ホームホワイトニングを併用することにより目立ちにくくなることを説明,実際はそこまで目立たない)

治療内容 すべてオフィスホワイトニング 治療期間 1回 治療本数 上下5番~5番 費用 22,000円(税込み)*2回目以降16500円(税込み) 主なリスク

副作用- 歯がしみる感じがすることがある。

- ホワイトスポット、ホワイトバンドが強調されることがある

- 個人の歯の質の違いにより、効果に個人差がある

-

マスクで起こるトラブル

歯科衛生士のいのまたです。

今回はマスクをする事で起こるお口の中のトラブルについてお話しさせて頂きます。

コロナ禍により必需品となっているマスクですが、実はマスクの影響により口腔内トラブルが起きると言われています。

それは口内炎です。

実際に来院される患者様でも口内炎の相談をされる事が増えているように思います。

口内炎はなぜできるのでしょうか。

①栄養バランスの乱れ

ビタミンB2が不足すると口内炎ができやすい状態になります。

②疲れ、睡眠不足

口の中の粘膜は代謝を繰り返し、常に新しく変わっていきます。

しかし睡眠不足や疲れが続くうちに代謝が滞りがちになり、

粘膜の再生力が低下し、荒れやただれが起こります。

③口腔内の乾燥

唾液が減って乾燥した口の中は口内炎が出来やすい状態になっています。

マスクの影響により口内炎が増えている理由はここに当てはまります。

マスクがあることにより無意識のうちに口が開いた状態となり、

口呼吸になってしまうため口腔内が乾燥してしまいます。

予防改善するにはどうしたら良いのか、

①生活習慣、栄養バランスの改善

②鼻呼吸を意識する

③口腔内を清潔に保つ

口内炎といってもさまざまな原因や種類があります。

通常は数日~10日程で治りますが、なかなか治らないなどご心配がございましたら、お気軽にご相談ください。

-

たかがイビキだとおもわないで~睡眠時無呼吸症候群

こんにちは、院長の岩永です。今回は、睡眠時無呼吸症候群に関して簡単に話したいと思います。

睡眠時無呼吸症候群とは,何らかの原因で睡眠中に無呼吸の状態が数秒から数分続くことによって、日中の眠気や頭痛、血圧が上昇し心臓・血管に負担がかかる病気です。就寝中に、イビキなどでご家族やパートナーから指摘され発覚することが多いです。

眠気がとれないと集中力が続かず、仕事のパフォーマンスの低下、運転中の事故の可能性など生活に支障がでます。また、血圧上昇などの循環器系の病気の発症のトリガーにもなります。

歯科では、口腔内装置(OA)を用いて治療をおこないますが、保険範囲内で行うためには医科からの紹介、検査データが必要となりますので、必ず医科を先に受診していただくことが必須となります。また、口腔内装置を作製前に虫歯、歯周病の治療が必要となります。

OAを日常的に使用できるようになるには、慣れが必要です。最初は1日おきなど無理をしないで、徐々に慣れていくことが大切です。

睡眠時無呼吸症候群 紹介ページ

https://www.iwanaga-dental.jp/dental/osas/

-

抜歯など手術後の歯磨き

こんにちは。歯科助手の三浦です。

抜歯やインプラント、歯周外科など

口腔内の外科手術をされた患者さんから「歯磨きは普通にしていいんですか?」

と、質問をお受けすることがあります。

そこで今回は〈手術後の歯磨きについて〉お話したいと思います。

手術後の歯肉はとても敏感で出血しやすい状態です。

やわらかい歯ブラシで優しく磨くようにしましょう。

当医院でおすすめしているのが〈インプラントケアUS〉という歯ブラシです。

商品名は“インプラントケア”となっていますが、インプラントだけに限らず、

外科的な治療をした皆さんにおすすめです!

ブラシの毛がやわらかく、長めの植毛で、術後のデリケートな歯肉、隣在歯のケアに適した歯ブラシです。

歯磨き粉は〈システマSPTジェル〉をおすすめします。

殺菌効果が高く、歯肉の炎症抑制作用もあり、

ジェル状なので歯周ポケットに成分が留まりやすく歯肉も痛めません。重度の歯周病の方にもおすすめしている歯磨き粉です。

◎うがいについて

抜歯後は口の中が血の味がしたり、気持ち悪くてうがいをしたくなるとおもいます。

私も経験があるのでお気持ちはよくわかります。

しかし強いうがいを何度もしてしまうと

抜歯後の傷口のふたの役目をしている血の塊が流れてしまい、

術後の治りが悪くなってしまうため、

抜歯直後のうがいは、軽めにするようにしましょう。その際、殺菌効果の高いうがい薬を使うと、抜歯創の感染予防になります。

手術後、わからないことや心配事がございましたら、遠慮なくおたずねくださいね。 -

なかなか治らない抜歯後のドライソケット

こんにちは、院長の岩永です。今回はドライソケットに関してお話ししたいと思います。

例えば、歯を抜いた後に通常なら抜歯窩に血餅ができ、骨の露出を防いでくれます。しかし、ドライソケットになりますと血餅ができず骨の表面が常時露出するため、お水や風など低刺激でも痛みを伴います。最初は、抜歯したことによる痛みで区別はできないのですが、あまり痛くなかったのに後から痛くなってきたときはドライソケットを疑います。

血餅ができない原因として

①うがいのし過ぎで血が流れてしまった

②煙草を吸う

③他の疾患が原因、あるいはもともと血が止まりにくい体質

④抜歯したときにあまり出血しなかった

①から④の予防として

①’あまり血が出るからといってうがいをし過ぎない

②’抜歯後、1週間ほど禁煙する

③’循環器内科で検査する 今後、抜歯するときは、歯科医に報告する

④’再生療法(CGF)を考慮する

④’の再生療法について

遠心分離機416G

患者さまから採血をして、遠心分離機で血液成分を分離してCGFという治癒を促進する成分を抽出し、親知らず、インプラント、歯周外科治療時の骨再生などに用います。

この遠心分離機416Gで作り出すCGF(再生ゲル)により、骨や歯ぐきの治癒を早める効果が期待できます。

この黄色いゲル単体で、歯ぐきや骨にあてがった後に縫合したり、骨補填材に混ぜたりして使います。患者さんご自身の血液から生成されるものなので、人工の材料よりも安全性が高く、骨が出来るのをより早めたり、傷口の治りをより早めたりする効果が期待できます。

このCGFによる再生療法に関しては、歯科医師による診査・診断で使い分けを行っております。

-

オフィスホワイトニング後の後戻りについて

歯科衛生士の長谷川です。

今回はオフィスホワイトニングの後戻りについてお話します。

後戻りとはホワイトニング後からある一定の期間おくとホワイトニングする前の色に戻ってしまうことです。残念ながらホワイトニングには後戻りがつきものです。とくにオフィスホワイトニングは短時間で白くするため色の戻りが早く、後戻りを感じやすいです。

後戻りの原因は2種類あります。

再着色による後戻り

歯は飲食などによって、いつも着色しやすい環境にさらされています。ホワイトニング後も時間の経過とともに、元の色へと戻っていきます。着色しやすい食生活を改善したり、セルフケアを工夫することで、後戻りを遅らせることも可能です。

再石灰化による後戻り

エナメル質はミネラル分の消失(脱灰)と再形成(再石灰化)を繰り返していて、この再石灰化の作用によって、元のような表面に戻っていきます。

下記の写真はオフィスホワイトニングのビフォーアフターの写真です。

ホワイトニング前

ホワイトニング後

1回のオフィスホワイトニングでだいぶ歯の黄ばみが取れて白くなっているのがわかります。

オフィスホワイトニングのメリットは1度の施術で白さアップの期待ができることです。時間のない方でも気軽に行うことがでます。*歯色の系統により白くならないこともあります。

では、このオフィスホワイトニングから4ヶ月後どのくらい色が保たれているのかを写真で比較したいと思います。

1枚目がオフィスホワイトニングから4ヶ月後の写真、2枚目がオフィスホワイトニングする前の写真です。

4ヶ月後

ホワイトニング前

ホワイトニング前に比べると若干の明るさを保っていますがやはり後戻りがみられます。

後戻りを軽減するためにはどうしたらよいでしょうか?

*ホワイトニング直後の24時間以内は、特に着色しやすいので注意が必要です。通常、歯はペリクルと呼ばれる薄いタンパク質の被膜に覆われています。この被膜には、着色や虫歯などを防ぐ役目があります。ホワイトニング剤によって、ペリクルが剥がれているので、とても着色しやすくなっているのです。ペリクルはおよそ1日程度で、唾液中の成分によって再生されます。

*沈着する前に着色汚れをケアしましょう。着色汚れは、歯の表面のペリクルに色が付くものです。これが積み重なると、歯の内部に沈着していきます。従って、汚れが沈着する前に、しっかりとケアすることで、後戻りを軽減できます。着色汚れ(ステイン)を除去する歯磨き粉や、歯科医院での定期的なクリーニングをすることで、沈着を防ぐことができます。

*着色性の高い食生活を見直す必要があります。ホワイトニングで白くなった歯が、元の色へと戻っていってしまうのは、普段の食生活が大きく関わっています。着色性の高い食事を好んでいる場合は、それを少し見直すだけでも、後戻りを軽減させる助けになります。

*オフィスホワイトニングのみの場合は定期的に受けましょう。2~4ヶ月くらいを目安にすることで、白さをキープすることができます。

*ホームホワイトニングも活用しましょう。ホームホワイトニングを行うことで、何度もオフィスホワイトニングをしなくても継続して白さをキープできます。

下記の写真は後戻りしてしまった歯をオフィスホワイトニングしたものと最初のオフィスホワイトニング後の写真を比較したものです。

2回目のホワイトニング後

1回目のホワイトニング後

オフィスホワイトニングから4ヶ月後だいぶ後戻りがみられましたが2回目のオフィスホワイトニングをしたことで1回目より明るくなっています。

ホワイトニングの施術が終わったら完了ではありません。後戻りを防ぐために、食生活を改めたり、ステインを防ぐケアを継続的に行うことで白さをキープすることができます。

今回はオフィスホワイトニングの後戻りについてお話しましたが、ホワイトニングにも種類があり、ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。また後戻りを防ぐために違う種類のホワイトニングを併用する方法などもあります。

ホワイトニングをしてから期間があいてしまった方やこれからホワイトニングを考えている方ぜひ、ご相談下さい。お待ちしております。

スタッフブログドクター・チームスタッフのブログ